Österreich pflegt viele Feiertage, kirchliche und weltliche, und so passt auch gut dazu, dass vor zehn Jahren der «Tag des österreichischen Sekts» ins Leben gerufen wurde. Jeweils am 22. Oktober locken die Sektkellereien mit einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm in ihre Häuser. Der Startschuss fällt Tage vorher an einer Leistungsschau. Dabei entkorkt in Wien eine Vielzahl von Produzenten beste Flaschen; in diesem Jahr bot die Nationalbibliothek den stimmungsvollen Rahmen.

Vom «Tag des österreichischen Sekts» bis ans Jahresende werden 45 Prozent der jährlichen Produktion verkauft. Das Geschäft mit Schäumern läuft gut, weltweit, und Österreich nutzt die Gunst der Stunde: Produktion und Umsatz steigen. Über zehn Prozent der Weinproduktion wird mittlerweile versektet, und der Umsatz der Branche ist auf 55 Millionen angewachsen. Zu einem Einbruch kam es 2014. Damals wurde die 2005 abgeschaffte Schaumweinsteuer wieder eingesetzt (1 Euro/Liter). Der Konsum ging um 20 Prozent zurück, hat sich aber wieder erholt.

1990 lag der Inlandverbrauch bei 18,7 Millionen Flaschen, heute beträgt er 25 Millionen Flaschen. Auf Initiative des 2013 gegründeten österreichischen Sektkomitees entstand eine Produktionsstruktur, und in diesem Jahr kamen die ersten Produkte mit der neuen Bezeichnung auf den Markt. In Österreich hergestellter Sekt aus inländischen Trauben trägt künftig die Bezeichnung Österreichischer Sekt g.U. (geschützte Ursprungsbezeichnung). Damit will man die einheimischen Schäumer von Produkten wie Perlwein, Prosecco, Frizzante oder Spumante unterscheiden. Analog zu österreichischem Wein wird RotWeissRot als Erkennungsmerkmal auch auf Sektflaschen aufscheinen.

Schlossweingut Graf Hardegg: Ursprünglich ausschliesslich als repräsentative Sommerresidenz genutzt, ist es heute das private Wohngebäude von Dipl. Ing. Maximilian Hardegg und seiner Familie.

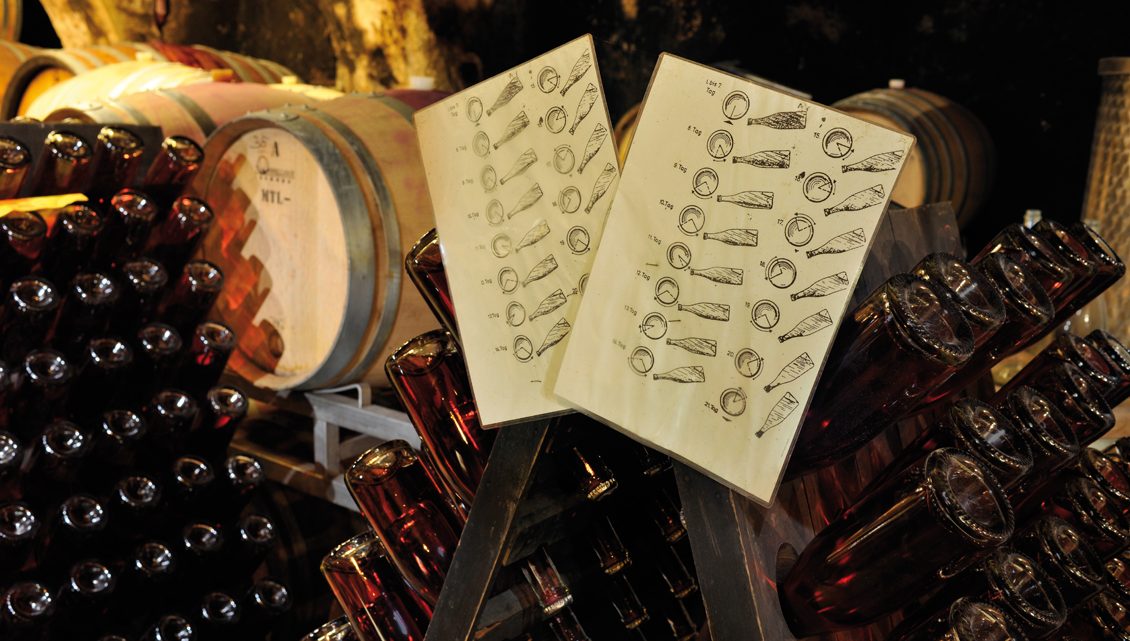

Zudem wurden drei Qualitätsstufen eingeführt. Die Basis bildet der Sekt «Klassik». In dieser Kategorie sind die Anforderungen am geringsten. Die Trauben können aus verschiedenen Bundesländern stammen, und es sind so wohl Flaschenvergärung wie Drucktankvergärung zugelassen. Der Hefeausbau muss mindestens 9 Monate dauern. «Reserve» heisst die mittlere Stufe. Die Trauben dafür kommen aus einem einzigen Bundesland, und die Versektung erfolgt mittels Flaschengärung. 18 Monate dauert der minimale Hefeausbau. Die «Grosse Reserve» wird aus Trauben einer einzelnen Gemeinde gekeltert. Der flaschenvergorene Wein kann frühestens nach 30monatiger Hefelagerung degorgiert werden. Für die Konsumenten soll das bislang wenig durchschaubare Angebot dank einer kontrollierbaren Qualitätspyramide transparenter und verlässlicher werden.

Christian Madl reizt die Möglichkeiten für Schaumwein im Weinviertel aus und betreibt heute eine «Sektkellerei mit angeschlossenem Weingut».

Der Ursprung des österreichischern Sekts geht auf das Jahr 1842 zurück. Damals begann Robert Alwin Schlumberger in Bad Vöslau mit der Schlumberger Champagner Produktion. Es heisst, er habe einer Liebschaft wegen seine Stelle als Kellermeister beim Champagnerhaus Ruinart aufgegeben. Mit seiner Produktion erlangte er bald Bekanntheit und Wertschätzung. So fuhr Schlumbergers Champagner auf Luxuspassagierschiffen mit und wurde in Königshäusern ausgeschenkt. 1890 nahm Johann Kattus in Wien die Sektproduktion auf und belieferte den Adel in ganz Europa. Die beiden waren lange Zeit allein auf weiter Flur und sind auch heute noch in Wien Platzhirsche. Österreichs Winzer begannen sich erst in den 1980erJahren für die Sektherstellung zu interessieren. Im Kremstal und im Kamptal waren es Pioniere wie Gerald Malat, Willi Bründlmayer und Karl Steininger, im Burgenland die Gebrüder Szigeti. Später entwickelten sich auch in anderen Gebieten interessante Produkte. Christian Madl reizt die Möglichkeiten im Weinviertel aus, Hannes Harkamp diejenigen in der Steiermark. Wie andere spezialisierte Betriebe versekten Madl und Harkamp auch für Weinproduzenten, welche dann die Abfüllungen in ihrem Namen verkaufen.

SHORT FACTS

SEKT AUS OESTERREICH

Sekt-Produzenten 114

Sektanbieter 230

Rohstofflieferanten 3000

Für Sekt zugelassene Rebsorten 25

Umsatz Sektbranche 55 Millionen Euro

Arbeitsplätze 1300

Sektanteil an Wein-Produktion Österreich 10%

Sektanteil an Schaumweinkonsum 33%

Inlandkonsum 25 Millionen Flaschen

Exportanteil 5 bis 10% Sekttypen

Brut nature (0–3 g/l), Extra brut (0–6 g/l), Brut (bis 12 g/l),

Extra trocken (12–17 g/l), trocken (17–32 g/l), halbtrocken (32–50 g/l), mild (über 50 g/l)

Qualitätsstufen Klassik (9 Monate Hefelager), Reserve (18 Monate Hefe lager), Grosse Reserve (30 Monate Hefelager)

No Comment